近日

国家发改委、科技部、财政部、

海关总署、国家税务总局联合印发了

2024年(第31批)

新认定国家企业技术中心名单

中国能建江苏院成功上榜

再添国家级名片!

国家级企业技术中心是国家创新体系建设的重要组成部分,由国家发改委牵头认定与运行评价,是目前国内规格最高、影响力最大的技术创新平台之一。

进入“十四五”以来,江苏院紧扣国家“双碳”目标,围绕“创新、绿色、数智、融合”核心发展理念,加快推进转型步伐,将科技创新摆在了前所未有的高度,多措并举、全面发力,持续改革激发创新活力,为企业高质量发展注入了强劲动能。

01

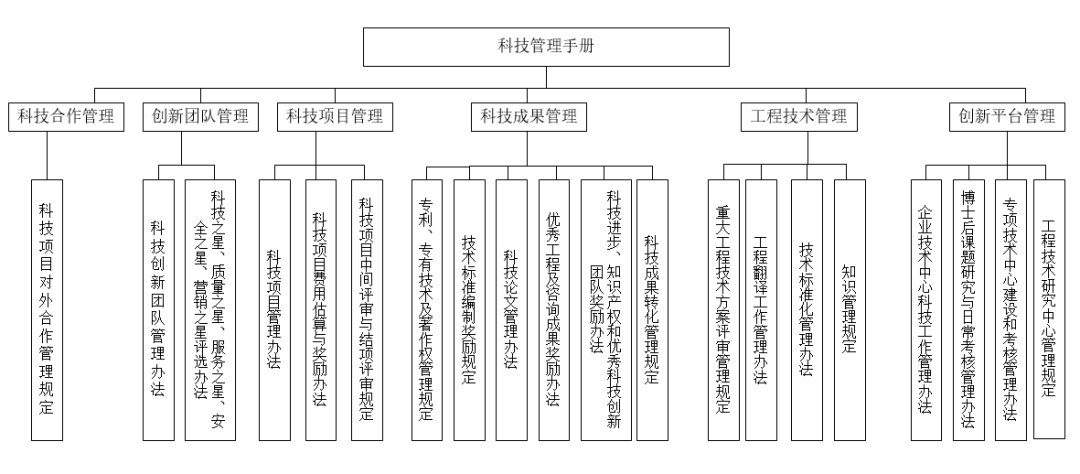

聚焦顶层设计,系统完善科技创新体系

形成了以企业技术中心为核心,工程创新研究院为关键,多个生产部门协同发展的科技创新体系。围绕科技管理能力提升,制定并发布1套管理手册、20项管理办法。系统建立科技管理考核指标体系,加大对科技研发、知识产权、技术标准、成果转化、创新团队、博士后课题、专项技术中心的管理力度,并设立二级机构关于科技创新类的战略导向考核指标。加强科技研发过程管理,制定科研成果完成质量、学术水平、生产经营支撑和业务拓展贡献等规范化考核评定系数,并将评定结果作为奖励激励依据。

02

聚焦能级提升,全面夯实科技创新平台

作为国家高新技术企业,建立了博士后科研工作站、省企业研究生工作站、省企业技术中心、省能源规划研究中心、省海上风电及分布式电源工程技术研究中心、省新型储能及氢能工程研究中心、省天然气发电及分布式能源工程中心、东大-江苏院研发中心、河海大学研究生培养基地等13个工程研究和产学研平台,平台孵化成果在政府决策咨询、科技研发、成果应用、人才培养等方面发挥了重要作用。积极履行中电工程“综合能源专项技术中心”主任单位职责,牵头开展综合能源技术创新,推进与兄弟企业的优势互补和协同创新。各类平台在政府、集团的评比中均获“优秀”。

03

聚焦重点突破,扎实推进核心技术攻关

以“助推市场开发、加速业务转型、孵化新型业务”为导向,紧跟国家能源发展方向和自身发展需要,定期编制、发布企业科技创新发展规划。创新内部重点研发项目申报及管理模式,试点“赛马”、“揭榜挂帅”等项目新机制,引导跨专业跨部门联合攻关,提高广大干部员工参与创新事业的热情。进入“十四五”以来,累计开展各类科技攻关220余项,其中省自然基金1项、中国博士后基金1项、省双碳专项2项、中电工程重大专项11项、中国能建“揭榜挂帅”项目23项,积极参与国资委“1025”工程二期攻关任务、国资委新型储能原创技术策源地建设。

04

聚焦资源整合,充分保障研发投入与激励

持续加大研发投入,建立健全科技长效投入机制,研发投入占主营业务收入的比例始终保持在3.5%以上。持续健全激励体系,制定科技进步、知识产权、优秀团队、技术标准、科技论文等系列奖励办法,充分发挥科技奖励基金的激励作用和价值导向。强化先进典型的表彰选树,对在关键核心技术攻关中作出突出贡献的团队和个人加大宣传表彰力度,提升科技成就感、荣誉感,形成鼓励创新的文化氛围。强化成果转化奖励,对科技成果真正转化为生产力、取得增量经济效益的团体和个人追加激励,引导研发人员主动思考,促进科技成果“落地生花”。

05

聚焦队伍建设,着力打造新型人才梯队

召开内部科技人才大会,新设立七个公司级专项技术中心。试点开展“以技术带头人命名的科技创新团队”建设,先后成立了“柔性交直流”、“压缩空气储能”、“综合能源”、“地理信息”、“氢能”、“智慧低(零)碳园区”、“海洋风光能源”、“嵌入式直流”、“电化学储能”、“CCUS”、“新型煤电”等11支科技创新团队,科技骨干的带头作用得到充分发挥。重大科技任务攻关实行项目经理负责制,打破专业间、二级机构间的行政壁垒。涌现出了中国电力勘察设计行业设计大师、中国电机工程学会青年人才、中国能建科技领军人才、中电工程青年英才、江苏省“333”高层次人才、南京市紫金山英才等一批科技领军人物。

06

聚焦科技赋能,持续提升创新成果成效

“十四五”以来,先后完成科技项目120余项,一批具有江苏院特色新质生产力涌现。累计发表专业论文600余篇,获得各类科学技术奖励90余项(其中省部级科学技术奖11项,江苏省科学技术一等奖3项),获得省部级以上的工程和咨询奖220余项,新授权专利、专有技术和软件著作权270余项(其中发明专利112件),新获发布国际、国家及行业技术标准30余项,压缩空气储能、电化学储能、特大跨输电、嵌入式直流等业务接连取得世界首台套的骄人业绩,有力地提升了江苏院技术品牌和核心竞争力。连续获评中国能建、中电工程“科技创新先进企业”称号。

光伏头条

光伏头条 风电头条

风电头条 储能头条

储能头条 充换电头条

充换电头条 氢能汇

氢能汇 能课堂

能课堂 国际能源网

国际能源网